原文:

欧阳子方夜读书,闻有声自西南来者,悚然而听之,曰:“异哉!”初淅沥以萧飒,忽奔腾而砰湃,如波涛夜惊,风雨骤至。其触于物也,鏦鏦铮铮,金铁皆鸣;又如赴敌之兵,衔枚疾走,不闻号令,但闻人马之行声。予谓童子:“此何声也?汝出视之。”童子曰:“星月皎洁,明河在天,四无人声,声在树间。”

予曰:“噫嘻悲哉!此秋声也,胡为而来哉?盖夫秋之为状也:其色惨淡,烟霏云敛;其容清明,天高日晶;其气栗冽,砭人肌骨;其意萧条,山川寂寥。故其为声也,凄凄切切,呼号愤发。丰草绿缛而争茂,佳木葱茏而可悦;草拂之而色变,木遭之而叶脱。其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。夫秋,刑官也,于时为阴;又兵象也,于行用金,是谓天地之义气,常以肃杀而为心。天之于物,春生秋实,故其在乐也,商声主西方之音,夷则为七月之律。商,伤也,物既老而悲伤;夷,戮也,物过盛而当杀。”

“嗟乎!草木无情,有时飘零。人为动物,惟物之灵;百忧感其心,万事劳其形;有动于中,必摇其精。而况思其力之所不及,忧其智之所不能;宜其渥然丹者为槁木,黟然黑者为星星。奈何以非金石之质,欲与草木而争荣?念谁为之戕贼,亦何恨乎秋声!”

童子莫对,垂头而睡。但闻四壁虫声唧唧,如助予之叹息。

鉴赏:

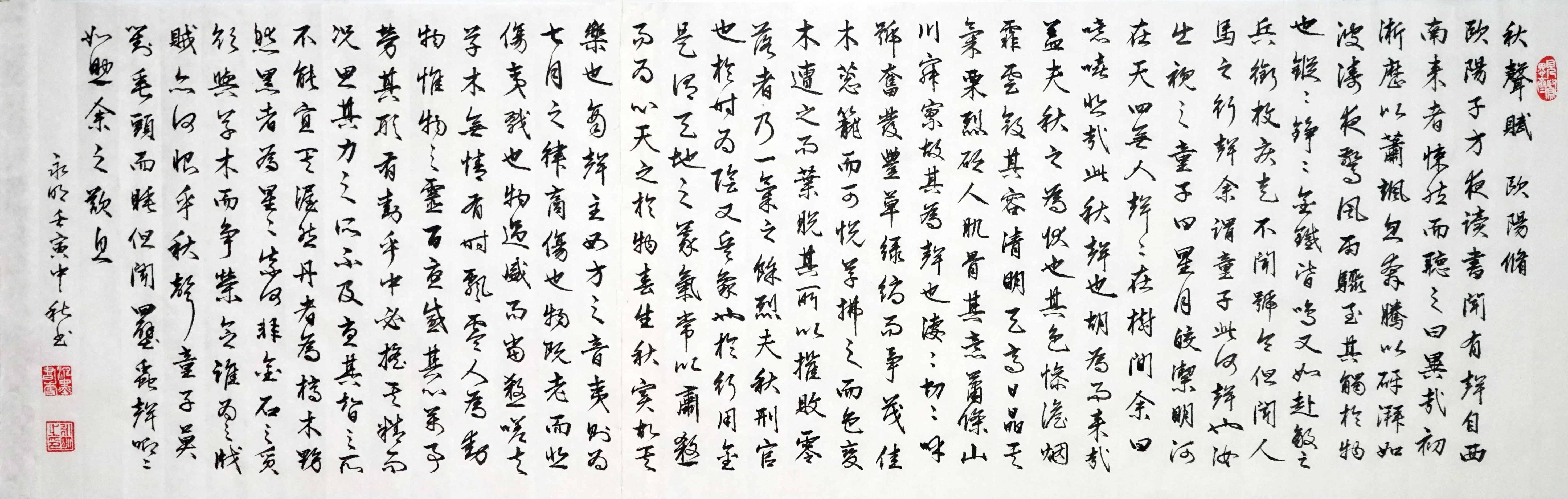

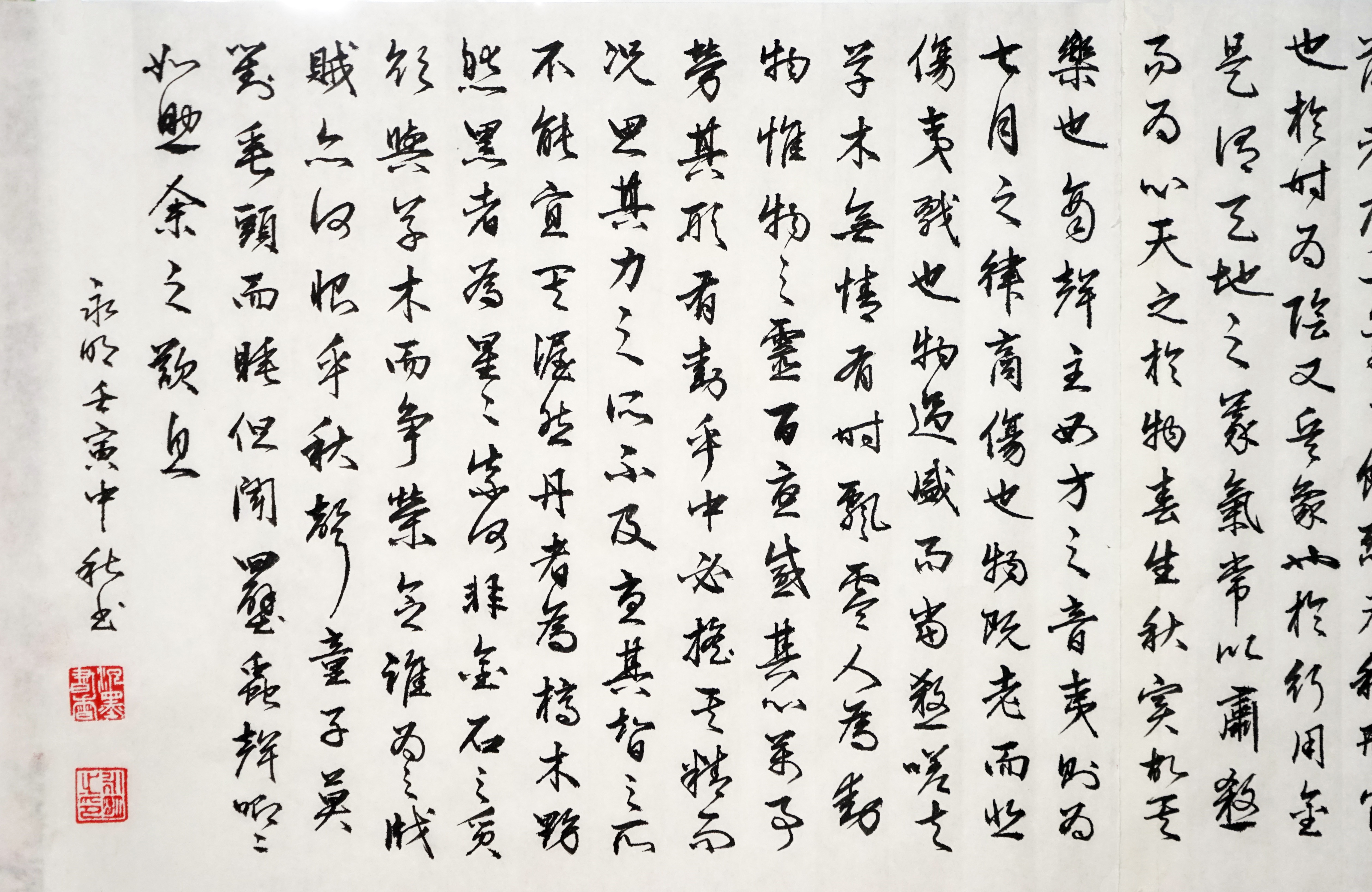

有关秋声赋的主题,古代有数位文学名家写过它。比如唐代的刘禹锡。描述了秋天美丽壮观的景色的同时,对所处的社会环境发出慷慨激昂的壮歌。北宋欧阳修的《秋声赋》与前朝名人的描述有颇多相似之处,但描述的角度不同,少了骈体的华丽,多了“新文化运动”的务实求真。这种以散文笔法撰文的风格贯穿于北宋主流文化之中,其特点是骈散结合,写景喻情,参杂议论,不刻意追求词藻的华丽,却将写景和抒情落到实处。因此,我认为欧阳修的《秋声赋》比前人更胜一筹,作品充分调动了各种常见的艺术手段,多层次地展示秋的主题特点,文章前后照应,结构严谨,实为一件精美的艺术品。后代的书法家抄写此文颇多,我更欣赏元代赵孟頫的《秋声赋》行书作品。

文章开头利用与书童的对话,把秋天季节变换中的悚然感调动起来,“初淅沥以萧飒,忽奔腾而砰湃,如波涛夜惊”,又如 “金铁皆鸣,赴敌之兵”。一下子就调动了读者的注意力,引人入胜后,转入对秋景肃杀之气的描述,使无形的秋声有了形象的逼真画面。

接着,将自然的秋天和人生的秋天进行对比描述,借景而融合意有所指的人生社会现实,让读者自然想象到了欧阳修所处的社会环境,一种肃杀深䆳的意境。早年支持范仲淹的“庆历新政”,因此而屡遭贬谪。做了多年的地方官后回到中央,又遇到王安石的急进变法。因为对变法持有不同政见而再次遭贬。可见宋朝的党争之剧烈,如秋之冷冽无情。

《秋声赋》之多样化写作特点表现为:

一、虚实相生:秋声之无形为虚,“草木指之而色变,林遭之而叶脱”这为实。秋之自然气息为无形而是虚,“秋之为状”,其气可以“砭人肌骨”,并至山川变色,秋风扫出的落叶零落满地为实,这种色、容、气、意都是很容易能见到或感觉到的。人生或社会由盛转衰是虚,而“渥然丹者为槁木,黟然黑者为星星”却是实。虚实并举之写作手法,使此赋有了更高层次的艺术效果。

二、借喻和比喻:让自然秋声之形象来替作者说明一些比较难或不太能说出来的观点。秋声是无形的,但与秋声有关的 “波涛夜惊,风雨骤至” 却是感受得到或看得见的。再用 “赴敌之兵,衔枚疾走” 之类的生动比喻,就让秋声物化了。《秋声赋》之“声”、“势”、“威”,把无形变为有形的具体化象素,使文章了了更强的感染力。读到此,我忽然意识到,欧阳公似是要说,朝廷政事,都是秉公办事,有没有必要搞得你死我活的?这种骤然而至的风雨巨变,惊心动魄,让人一点心理准备都没有。难道变法就不能稳妥一些,非要搞得天怒人怨不可吗?

三、文字精美:欧阳公不愧为文坛领袖,此赋语言畅达,富含诗意。不刻意追求骈体之长短句对仗工整,却把长短句式表现的错落有致。这岂是之前的文人们堆积华丽词藻所能比得了的?写赋从欧阳修之后,有了崭新的形式。其弟子苏轼更是把这种新文体运动发扬光大了。值得后世文人们永远的借鉴。